上西小学校栄養士による食の授業

おいしいお茶の淹れ方を教わった

食の授業

令和7年1月17日(金)、西之表市立上西小学校で、西之表市給食センターの栄養士による食の出前教室がありました。

生きていくためには、食は欠かせません。ただ食べるだけでは元気になることもできません。やはり、栄養のバランスを考えて食べていかないと長生きできませんね。

その食に関する授業の模様を写真と動画で掲載しています。

写真1枚目は、1・2年生の食の授業です。伊・2年生では、「たべることについてかんがえよう」というめあてです。

写真2枚目は、体を作る食べ物は、肉、魚、玉子、牛乳、大豆などがあります。

からだをつくる

はしの持ち方

写真3枚目は、はしのもち方を学びました。はしは、食べ物を挟んだり、切ったり出来て大変便利なツールです。はしをちゃんと持つことにより、食べ物もおいしく食べることができますよね。

3・4年生での授業です。この日の給食の食べ物の具材の内容と、その働きなどについての学習です。写真4枚目です。

食べ物の働き

3つの働き

写真5枚目は、食べ物の種類によって、働きに違いがあります。その中で、3つの働きについて学習しています。

写真6枚目は、食べ物と働きとの関連性について、ワークシートで、線を結び関連付けます。そのあとで、答え合わせをします。

関連性を線で結ぶ

朝食について

写真7枚目は、5・6年の教室です。朝食を食べたことについて、子供たちに朝食の内容について聞いています。

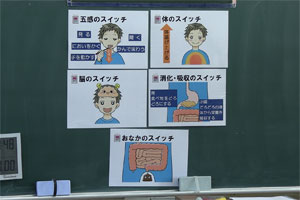

写真8枚目は、朝食を食べることによって、体に5つのスイッチが入ります。①五感のスイッチ、②体のスイッチ、③濃のスイッチ、④消化・吸収のスイッチ、⑤おなかのスイッチです。

5つのスイッチ

互いに考える

写真9枚目は、朝食を食べてきたその内容について、バランスの良いものにするために考え方をお互いに話し合いました。バランスのよい食べ方は、生涯にわたる課題でもあります。

食に関する授業、しおさい留学に関する詳しいことについては、西之表市立上西小学校(0997-22-0574)へお問い合わせてください。

2025年(令和7年)1月17日(木)、西之表市立上西小学校で行われた給食センター栄養士による食の授業が行われた模様をダイジェストで紹介しています。この動画の中には、1・2年生による食べ物について考えようの授業、はしのもち方、3・4年生による給食の献立に含まれた材料の働きについての授業、5・6年生による朝食を食べた食事の授業、バランスよく食べるにはどうすればいいかの話し合い、参加児童の感想などを収録しています。

なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。

【種子島の学校活動:上西小学校給食センター栄養士による食の授業】

動画のGRコードはこちら

- 【撮影場所】

- 鹿児島県西之表市立上西小学校

- 【撮影日時】

- 2025年1月17日(木)/9時50分~12時20分

- 上西小学校お茶のふれあい事業

- 上西小学校しめ縄作り学習体験(2024年)

- 上西小学校持久走大会(2024年)

- 上西小学校令和6年度3・4年生落花生収穫体験

- 上西小学校・国上小学校子ども芸術劇場鑑賞

- 上西小学校一輪車リレー大会(2024年)

- 上西小学校種子高野球部によるTボール教室

- 上西小学校大谷翔平選手寄贈のグローブを始業式で紹介

- 上西小学校しめ縄作り学習体験(2023年)

- 上西小学校持久走大会

- 上西小学校学習発表会(2023年)

- 上西小学校安納芋収穫学習体験(2023年)

- 上西小学校安納芋苗植え付け体験(2023年)

- 上西小学校一日遠足サンドアート作り(2023年)

- 上西小学校しめ縄・ミニ門松作り学習体験

- 上西小学校3・4年生落花生豆づくり体験(2022年)

- 上西小学校持久走大会

- 上西小学校学習発表会・読書読み聞かせ(2022年)

- 上西小学校高齢者とのふれあい活動(2022年)

- 上西小学校3・4年生落花生収穫体験

- 上西小学校移動宇宙教室「人工衛星編」

- 上西小学校水泳学習(2022年)

- 上西小学校一輪車リレー大会(2022年)

- 上西小学校しめ縄・ミニ門松作り学習体験

- 上西小学校持久走大会

- 上西小学校じゃがいも収穫体験

- 上西小学校一輪車リレー大会(2021年)

- 上西小学校ミニ門松作り学習体験

- 上西小学校持久走大会

- 上西小学校そばの種まき体験学習

- 上西小学校読書まつり

- 上西小学校一輪車講習会

- 上西小学校運動習慣育成教室(2019年)

- 上西小学校高齢者とのふれあい・給食試食会

- 上西小学校交通安全教室(2019年)

- 上西小学校平成30年度第72回卒業式

- 上西小学校市小学校集合学習高学年対象

- 上西小学校一輪車リレーマラソン大会(2019年)

- 上西小学校しめ縄・ミニ門松作り学習体験

- 上西小学校美化活動伊勢神社清掃・落葉拾い

- 上西小学校そば打ち学習体験(2018年)

- 上西小学校給食試食会・救急救命心肺蘇生AED使い方研修

- 上西小学校1年生と留学生を迎える会(2018年)

- 上西小学校一輪車リレーマラソン大会(2018年)

- 上西小学校しめ縄作り学習体験

- 上西小学校平成29年度西之表市PTA活動研究委嘱公開

- 上西小学校市小学校集合学習低学年対象

- 上西小学校校PTA親子キャンプ体験

- 上西小学校校1年生と留学生を迎える会

- 上西小学校校一輪車リレーマラソン大会

- 上西小学校校内なわとび大会

- 上西小学校そば打ち学習体験

- 上西小学校しめ縄作り学習体験

- 上西小学校持久走大会

- 上西小学校創立140周年記念「学習発表会・記念式典」

- 上西小学校高齢者とのふれあい・給食試食会

- 上西小学校読書まつり・秋季大祭相撲

- 上西小学校家庭教育学級開講

- 上西小学校不審者侵入防犯訓練

- 上西小学校河口洋一郎先生CG作品贈呈

- 上西小学校無事故6000日達成 2016年3月8日(動画有)

- 上西小学校一輪車リレーマラソン大会

- 上西小学校しめ縄作り学習体験

- 上西小学校平和集会講座「学童疎開」

- 上西小学校そば打ち体験学習

- 上西小学校お手玉体験学習

- 上西小学校そばの収穫体験学習

- 上西小学校一輪車リレーマラソン大会

- 西之表市上西「大花里」 - 西之表市の地域情報